教員

若狭 智嗣、市川 雄一、西畑 洸希

研究紹介

「私たちはどこから来たのか?」これは哲学におけるもっとも基本的な問いです。この問いを宇宙に対して向けると、「私たちの宇宙はどのようにしてできたのか?」となります。これは物理学の中でも最も重要な謎の一つとなっています。そして、その宇宙の謎を解き明かすときに主役となるのが原子核です。

身の回りの物質を構成する原子、その中心にある原子核は陽子と中性子からなる多体系ですが、その性質はどのようなものでしょうか?また、その性質を支配している強い力(核力)はどのような力なのでしょうか?原子核が発見されて 100 年以上が経った今でも、これらは最先端な最難問として立ちはだかっており、原子核の見せる多様性・複雑性の奥に潜む根源的な性質を見出すべく、様々なアプローチが続けられています。我々のグループでは、特に「スピン」を武器として、上記の基本的かつ挑戦的な疑問に答えようとしています。具体的には下記のような研究を展開しています。

核力・核応答の研究(若狭・西畑)

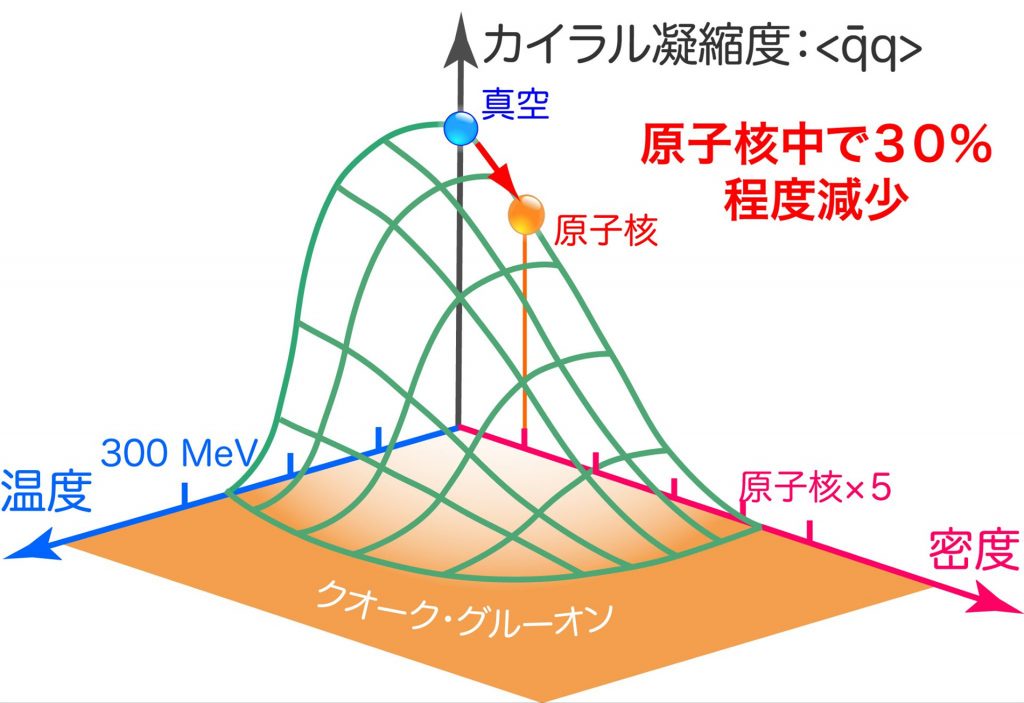

物質の質量の起源はどこにあるのでしょうか?物質は陽子や中性子などの「核子」によって、さらに核子は3つのクオークによって構成されています。しかし、クオーク3つの質量を足し合わせても、核子の質量の数%にしかなりません。実は核子質量 (つまり物質の質量)の大部分は、真空中にクオークと反クオークの対が凝縮しこれらがクオークと相互作用する、という過程でダイナミックに生じるとされています。

この凝縮の強さは、下図に示すような密度と温度依存を持ち、原子核中のような超高密度空間では真空中の2/3程度まで減少するとされています (質量が軽くなる) 。この質量変化は、原子核中での核力 (核子間にはたらく強い力) の変化として観測可能です。特にスピンに関連した観測量は敏感であるとされており、我々は原子核中での陽子散乱を真空中と直接比較して、陽子の質量獲得機構に迫ろうとしています。

エキゾチック核の研究(市川・西畑)

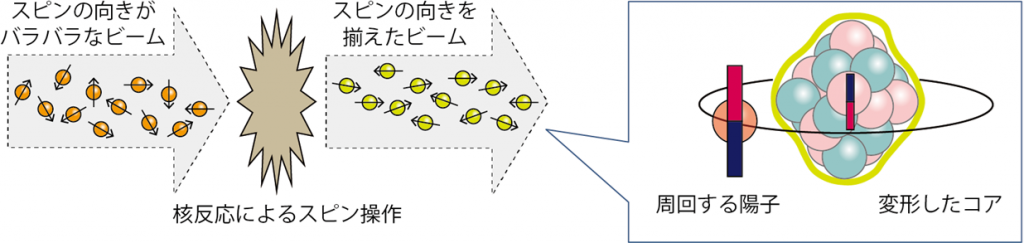

天然に存在する安定な原子核に比べて、陽子数と中性子数の比が大きく異なっているエキゾチック核の性質を研究しています。エキゾチック核は超新星爆発や中性子星合体などの天体現象の際に一瞬だけ存在していたと考えられており、私たちの身の回りの元素が宇宙でどのように創り出されたかの鍵を握ります。このようなエキゾチックな原子核を加速器で人工的に生成して、状態のスピンパリティや核電磁モーメント、状態間の遷移強度などの測定を行います。エキゾチック核の内部では陽子や中性子はどんな運動をしているのか、全体としてはどのような形をしているか、などの性質を調べることで、原子核の奥に潜む本来の姿を見出し、元素創生の手がかりを探ります。核反応によって原子核ビームのスピンの向きを揃えるユニークな手法を駆使して実験を行います。

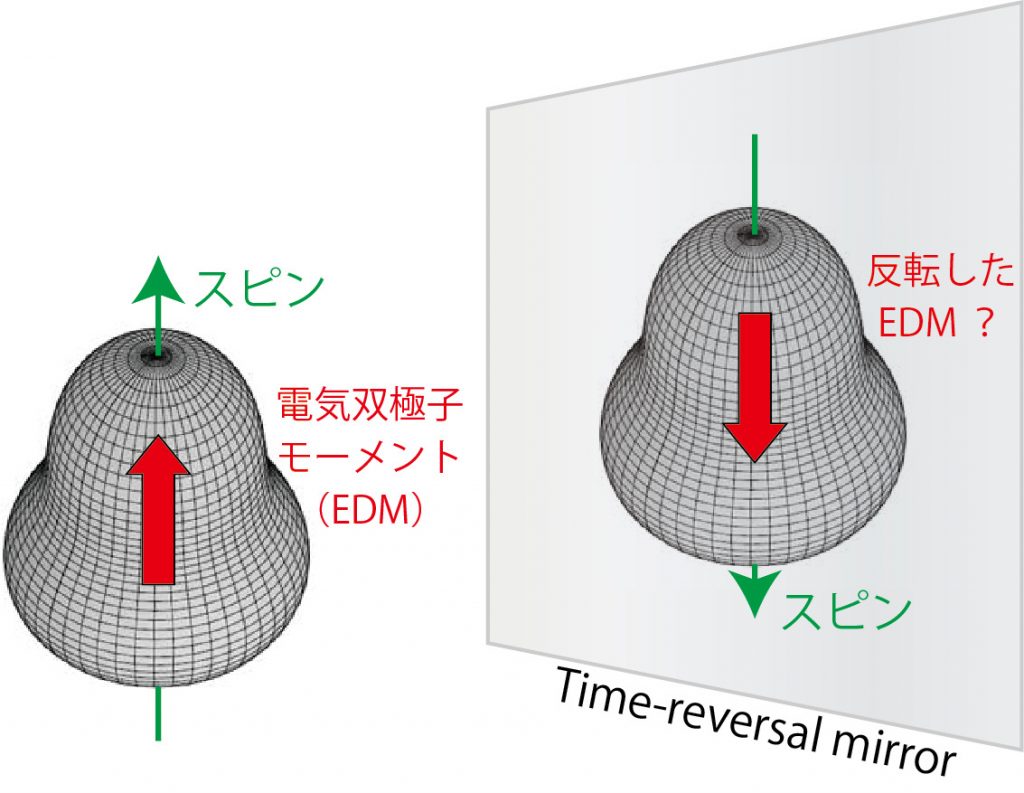

基本対称性の研究(市川)

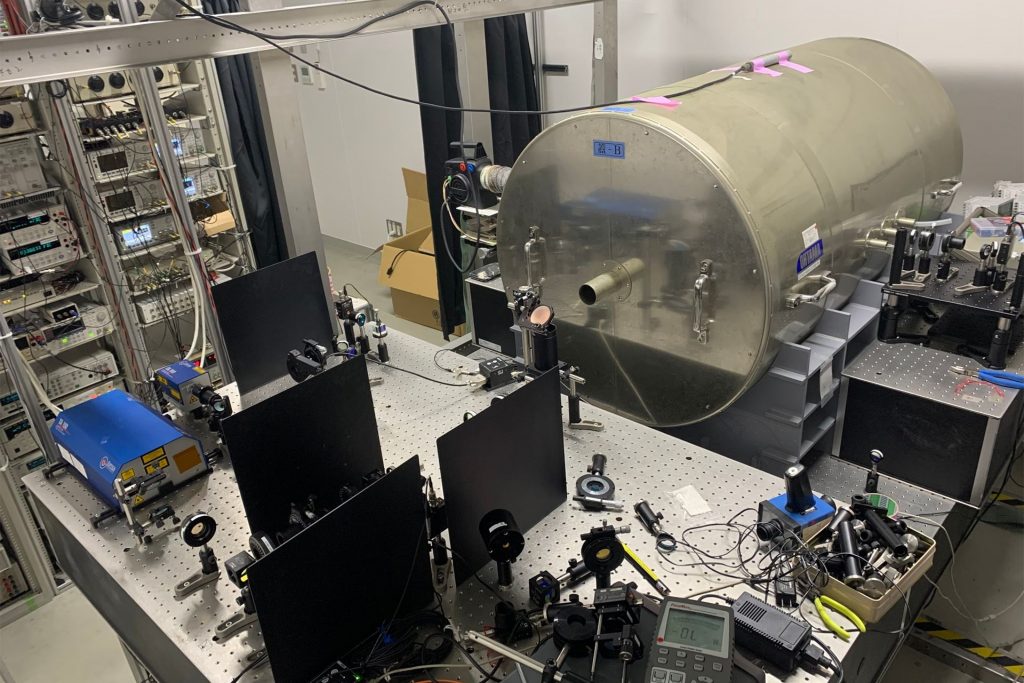

元素合成の謎をさらにたどって、そもそも我々の宇宙に存在する「物質」はどのように創生されたのでしょうか?宇宙初期での物質創生には、現在の素粒子の標準理論に組み込まれているよりも格段に大きなCP対称性、あるいは時間反転対称性の破れが必要です。そのような時間反転対称性の破れが、身近な系にごくわずかに現れているかもしれません。原子や原子核の電気双極子モーメント(Electric dipole moment, EDM)はその有力な候補です。この研究では、わずかなEDMを大きく増幅しうる原子核の性質に注目して、原子核あるいは原子に現れうるEDMの探索を行います。EDMの探索実験では、核スピンの動きを観測・操作して歳差運動を半永久的に維持することのできる核スピンメーザーを開発して、EDMが歳差周波数に及ぼすわずかな効果の超精密測定を行っています。

これらの研究は、基礎的な開発は九州大学で行い、加速器を使う実験は大阪大学核物理研究センターのリングサイクロトロン施設、理化学研究所のRIBF、最近ではカナダのTRIUMF研究所など海外の研究施設でも行なっています。

特別研究の内容(これまでの例)

特別研究では、原子核の研究を行うにあたって必要な知識、技術の習得をしてもらい、それらを駆使した最前線の研究にも触れてもらいます。

まずは、放射線検出器の作成、電気回路やデータ収集系の構築を、特研生が主体となって教員や院生がサポートしながら行います。例えば、ガンマ線の放出角度非等方性の測定、ガンマ線のコンプトン散乱の測定、宇宙線(ミュー粒子)のフラックス測定などを通じて、実際に体験しながら知識・技術を習得します。その後、九大のタンデム加速器を用いた実験にも参加して、加速器実験の現場を体験してもらいます。

後期には各個の独自テーマを設定して研究を行います。各教員の最前線の研究テーマに関する実験へ参加したり、そこで用いる検出器(イオンチェンバー、中性子検出器、ガンマ線検出器)の開発や改良を行ったりします。得られた成果についての学会発表も積極的に行います。

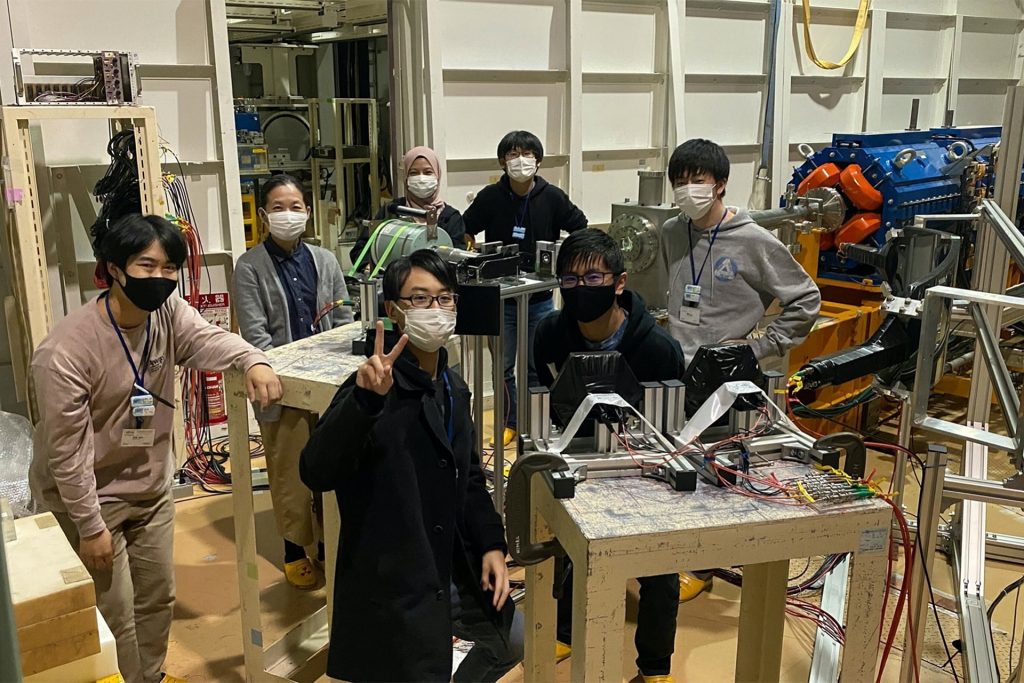

雰囲気と卒業後の進路

学生の内から第一線級の仕事が行え、卒論や修論の成果が一流の国際雑誌に発表されています(英語力も身につきます)。「1人1プロジェクト」を原則として、各院生が主体的に研究を推進しています。また、実験は院生・スタッフが他大学の研究者と共同で行うため、リーダーシップと協調性両方が身につきます。卒業後の進路は、学部卒業後は大学院進学が圧倒的です。修士修了後は、民間への就職ではメーカーの研究開発職、IT、教育関係など幅広い職種があります。博士課程への進学者も多く、国から助成を受けて研究活動を行っている大学院生や、研究者として第一線で活躍している卒業生もいます。量子論や相対論の支配する極限物質「原子核」の性質を探究し、背後に潜む原理を解明してみたいと思いませんか?主体的に研究を進めたい、意欲ある方を歓迎します。